Los 'amores' de Salvador Dalí: Las personas íntimas del mito de la pintura española

Carme Roget, Federico García Lorca, Gala Éluard y Amanda Lear fueron idolatrados por el pintor surrealista de Figueres

Un ya lejano 11 de mayo de 1904 en Figueres, Girona, nació Salvador Dalí. Genio precoz, visionario inagotable, provocador sin pudor y, ante todo, artista total. Su vida fue una performance tan poderosa como su obra.

Desde el sombrío erotismo de sus primeros dibujos, hasta la arquitectura onírica de sus lienzos más famosos. La vida y obra de Salvador Dalí estuvo marcada por una constante tensión entre deseo, represión y sublimación.

El genio de Figueres no solo modeló la historia del arte del siglo XX, sino también su propia identidad. Siempre al borde entre el personaje y el abismo, entre la sexualidad y el misticismo, entre el amor y el espanto.

Las mujeres que lo acompañaron, y un hombre en particular, fueron mucho más que musas o amantes. Fueron espejos, mitos vivientes y detonantes de su imaginario más profundo.

Carme Roget: el origen del pánico

Antes de Gala, antes de París, antes incluso del bigote icónico, hubo una figura que marcó el inconsciente de Dalí para siempre: Carme Roget.

Compañera de Salvador Dalí en la Escuela Municipal de Dibujo, dirigida por el profesor Juan Núñez. Roget y Dalí se conocieron alrededor de 1919, al rededor de los 15 años.

Era, en palabras del propio artista, una presencia ambigua y poderosa, mitad nodriza y mitad monstruo. Se dice que tenía un carácter agresivo, que a veces atemorizaba al pequeño Salvador con historias macabras y juegos sádicos.

No fue su madre, pero sí fue la mujer que, según muchas biografías, sembró en él el miedo al cuerpo femenino.

Para Dalí, la carne femenina estaba cargada de una potencia casi demoníaca. En Carme se originó el “horror a la penetración” que reconocería más tarde, y que convertiría en obsesión estética y patológica.

“Le tenía un miedo fantástico al sexo. Tenía miedo de ser impotente, porque leí un libro erótico que hablaba de la costumbre española tan brutal de hacer el amor, no por delante sino por detrás, y dice que la mujer produce un ruido como si rompieras una sandía” (Salvador Dalí, Playboy, años sesenta).

Este temor se vio reforzado por experiencias de su infancia. Su padre le mostró imágenes de enfermedades venéreas para disuadirlo de mantener relaciones sexuales.

Todo esto fue lo que generó en él una repulsión hacia los genitales femeninos. Además de un miedo persistente a la impotencia y a la intimidad sexual.

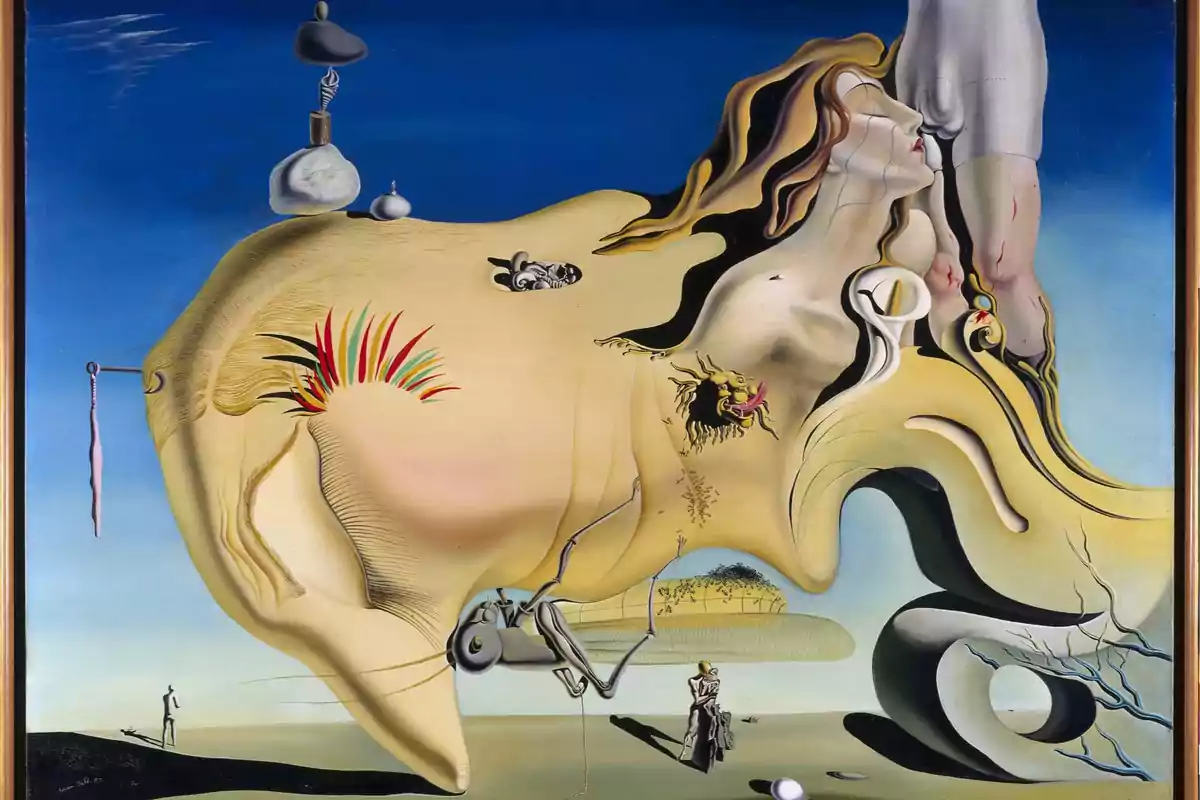

Estas ansiedades se reflejan en obras como 'El gran masturbador' (1929). En él, se representan elementos simbólicos como un saltamontes (insecto que le provocaba terror), hormigas (símbolo de descomposición), y figuras humanas en situaciones sexuales ambiguas. La pintura es una representación de su conflicto interno entre deseo y repulsión sexual.

Este trauma no se diluyó con los años; se transformó en arte. El sexo no era para Dalí un lugar de placer, sino un campo de batalla entre el deseo y la repulsión. Y todo comenzó, como en tantos mitos, con una figura maternal ambivalente.

Federico García Lorca: la tensión entre deseo y sublimación

Cuando Dalí llegó a la Residencia de Estudiantes de Madrid en 1922 se encontró con una élite intelectual joven y vibrante. Allí conoció a Luis Buñuel, Luis Cernuda y a Federico García Lorca.

Lo que surgió entre ellos fue, durante años, un vínculo inextricable de admiración, ternura y pasión contenida. Lorca se enamoró de Dalí; eso está ampliamente documentado en cartas y testimonios.

La correspondencia entre ellos, recopilada en el libro 'Querido Salvador' querido Lorquito' por Víctor Fernández, revela un vínculo íntimo y complejo.

Dalí describió su relación con Lorca como "un amor erótico y trágico, por el hecho de no poderlo compartir". En una carta de 1928, Dalí escribió:

"Tú eres una borrasca cristiana y necesitas de mi paganismo (...) Yo iré a buscarte para hacerte una cara de mar. Será invierno y encenderemos lumbre. Las pobres bestias estarán ateridas. Tú te acordarás que eres inventor y viviremos juntos con una máquina de retratar."

Por su parte, Lorca expresó en una misiva:

"Te recuerdo siempre. Te recuerdo demasiado. Me parece que tengo una cálida moneda de oro en la mano y no la puedo soltar. Pero tampoco quiero soltarla, hijito."

El pintor, sin embargo, nunca respondió abiertamente al deseo del poeta, aunque tampoco lo rechazó del todo. Se dejó querer, dejó que Lorca lo pintara con palabras, que lo idealizara como un ser bello y elusivo, como un dios pagano de la modernidad.

Dalí hablaba de Federico con una mezcla de orgullo y culpa. En su autobiografía afirmó que el poeta lo amaba “con un amor de castidad trágica”, y que él no pudo corresponderle por miedo.

Años más tarde, ya consolidado como estrella del surrealismo, Dalí diría que Lorca quería hacerle “algo sexual” y que él se negó, temiendo la penetración y la pérdida del control. Este episodio no es menor: marca la imposibilidad de Dalí de entregarse a lo físico, su tendencia a intelectualizar el amor, a convertirlo en símbolo.

Y sin embargo, el influjo de Lorca es evidente en su obra. En la serie de pinturas que Dalí realizó en la década de 1920, como "El gran masturbador" o "Retrato de Federico". En dichas obras hay una carga homoerótica y una angustia latente que solo puede entenderse desde la tensión emocional entre ambos.

En Lorca, Dalí encontró el primer espejo en el que contemplarse como objeto de deseo y como sujeto que no puede (o no quiere) desear del mismo modo.

Gala Éluard: musa, madre, diosa y dictadora

Y entonces llegó Gala. Nacida Helena Ivanovna Diakonova, casada entonces con el poeta Paul Éluard, Gala era una mujer que desafiaba todos los códigos de lo femenino en la época: libre, sexualmente autónoma, con un aura mística y provocadora.

Cuando conoció a Dalí en 1929 en Cadaqués, el joven pintor quedó absolutamente fascinado. Por primera vez, una mujer no lo aterraba: lo hipnotizaba. Gala no fue solo su compañera; fue su sacerdotisa, su administradora, su protectora y su objeto de culto.

Dalí encontró en ella una figura que sintetizaba todos sus fantasmas y los transmutaba en devoción. Gala era, para él, inalcanzable y omnipresente.

Le gustaba que ella tuviera otros amantes; lo excitaba que fuera inaccesible, como una virgen profanada por otros pero adorada por él.

Esa dinámica sadomasoquista, que algunos han tachado de misógina, era para Dalí la forma de mantener a raya el miedo original. Gala dominaba, él se subordinaba. Y en ese juego ritualizado, Dalí encontró paz. Y sobre todo, encontró creatividad.

Muchos de los cuadros más emblemáticos del artista —desde "La persistencia de la memoria" hasta "Galatea de las esferas"— están dedicados a ella.

Gala fue su inspiración constante, pero también su empresaria y curadora. Negoció contratos, impuso condiciones, dirigió su carrera con mano férrea. Algunos la han acusado de manipularlo o explotarlo; otros la ven como la única capaz de sostener a un genio al borde del colapso. Quizá fueron ambas cosas. Lo indiscutible es que sin Gala, Dalí no habría sido Dalí.

Amanda Lear: la esfinge de los años finales

En los años 60 y 70, ya convertido en una figura mundial y excéntrica hasta el delirio, Dalí conoció a Amanda Lear, cantante, modelo, artista y mito andrógino.

Su relación fue ambigua, libre y profundamente simbólica. Amanda era joven, misteriosa y transgresora. Él la adoptó como musa tardía, como reencarnación de Gala pero con el brillo pop de la posmodernidad.

Aunque nunca fueron pareja formal, su vínculo fue intenso. Ella le inspiró nuevas formas de mirar el deseo: desde la ambigüedad sexual, desde la ironía. Amanda hablaba de Dalí como alguien “obsesionado con la muerte, pero fascinado por el cuerpo joven”.

Ella lo acompañó en sus últimos años, entre la decadencia física y el culto a su figura. En cierto modo, representó para él la juventud perdida, la imagen especular de un deseo ya domesticado.

Dalí no amó como los demás. No podía. Para él, el amor era un estado de exaltación religiosa, una estructura teatral y un mecanismo de defensa.

Cada figura en su vida sentimental, Carme, Federico, Gala, Amanda, representó un arquetipo que fue incorporando a su imaginario: la madre terrible, el poeta deseante, la diosa protectora, la esfinge andrógina.

No fue un seductor, ni un libertino. Fue un voyeur del amor, un místico del deseo que prefirió pintar sus fantasmas antes que tocarlos.

Su sexualidad, marcada por el miedo y la sublimación, encontró en el arte su única forma de expresión plena. En lugar de amar con el cuerpo, amó con el pincel.

Y así, cada trazo fue una confesión, cada cuadro una plegaria, cada mujer (y un hombre) una constelación de símbolos que construyeron la mitología de Dalí.

Más noticias: