Sánchez Soler, sobre su novela negra: 'Gran parte de los crímenes están sin resolver'

El escritor y periodista vuelve a las librerías con su nueva novela 'El leñador', en la que mezcla la realidad y ficción

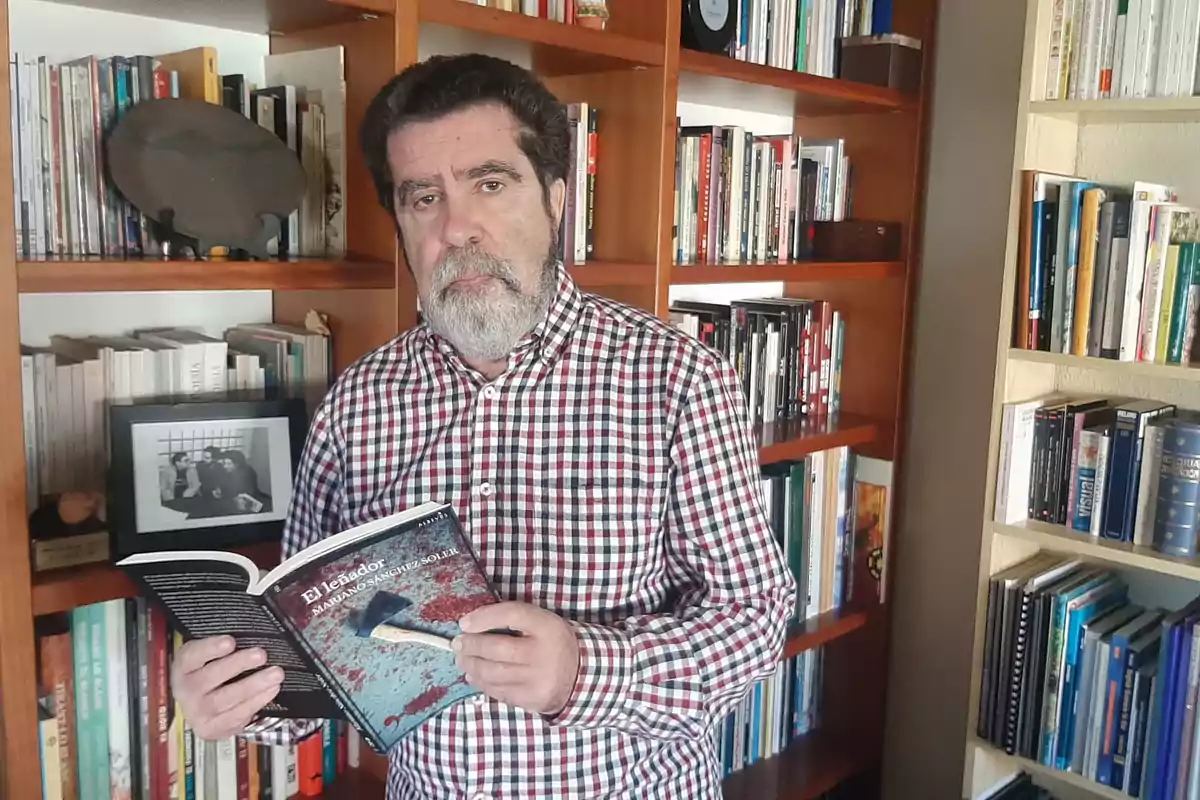

Mariano Sánchez Soler (Alicante, 1954) tiene un gran historial en el mundo del periodismo y de la literatura, con más de 60 libros. En enero, el periodista y escritor publicaba una nueva novela negra, El leñador (Editorial Alrevés), en la que la ficción y la autobiografía se entremezclan. Mariano Sánchez ha conversado sobre su nueva entrega con elcierredigital.com.

El leñador narra la historia de Carlos Albert, un periodista de sucesos retirado que investiga el sangriento crimen de Raspai, mientras que su editor le insiste para que escriba una novela. Esta a su vez cuenta la investigación del inspector José Pulido sobre el asesinato con hacha del alcalde de una localidad mediterránea. Un delito basado en un crimen real del que no se halló el culpable y que ocurrió en 2007.

La novela, descrita como ‘negrísima’ en su contraportada, despliega un mundo con casos de corrupción, abusos de poder e incluso una historia de amor. En ella, Sánchez Soler profundiza en el periodismo de investigación que ejerció durante la Transición.

Sobre Mariano Sánchez Soler

Mariano Sánchez Soler ha sido periodista de investigación en medios como Cambio 16, Tiempo, Triunfo o El Periódico. A la par, su obra literaria ha sido galardonada y reconocida en varias ocasiones, con libros en el terreno del ensayo, la poesía, narrativa breve o la novela. Entre sus obras premiadas, destaca Nuestra propia sangre (2009) y El asesinato de los marqueses de Urbina (2012).

Con especial pasión por la historia, ha escrito sobre hechos históricos como la guerra civil, el franquismo o la Transición. En 2020 conversamos con el autor por la publicación de Los Ricos de Franco, y ahora el escritor alicantino vuelve a reunirse con nosotros.

- ¿Cómo ha sido volver a la novela tras doce años dedicándose a otros géneros?

- Creo que ha llegado el momento. He vuelto porque quería contar una historia sobre el periodismo que yo ejercí y con el paso del tiempo en la escritura. Había llegado el momento de ficcionar muchas cosas que había vivido dentro de mi trabajo como periodista y como escritor.

- La contraportada de 'El leñador' habla de una novela 'negrísima', ¿en qué podrá ver el lector esta cualidad?

- Como novelista siempre he hecho novelas del género negro, de denuncia, de explicar cómo funcionan realmente las cosas. Lo que hay detrás de la apariencia de la sociedad. El anterior libro se llamaba Una hojarasca de cadáveres, donde lo que hacía era recoger los crímenes que había cubierto como periodista en la Transición.

El libro habla de muchas cosas, del paso del tiempo, de la corrupción y de la mentira. Es negrísima por eso, porque explica la parte oscura de la sociedad, dentro de un género como es el género negro, el género policíaco evolucionado. Lo que hay detrás de lo oficial.

- ¿Qué le llevó a entrelazar estos elementos autobiográficos con la ficción en esta obra?

- Hace unos años escribí Lejos de Orán, donde un periodista en activo investigaba un caso de terrorismo de la OAS, en Argelia. Ese periodista que me inventé se llamaba Carlos Albert. Un periodista en activo que trabajaba en una revista como la que trabajaba yo en Tiempo.

Ahora, veintitantos años después, ese mismo personaje está jubilado, como estoy yo, y vuelve a investigar de alguna manera esos entresijos ocultos. Hay una novela dentro de la novela, con personajes como el Inspector Pulido. Este ya nació en otras novelas anteriores mías, como Carne Fresca y Festín de Tiburones.

A mí se me plantea, en un momento determinado de la vida, escribir mis memorias. Hablar del periodismo que he ejercido, de la gente que conocía, de lo que ha quedado después de tanto tiempo. Un periodista jubilado que ya había ejercido en Madrid, en medios muy potentes, puede hacer un balance de la gente que ha conocido. Me parecía algo que iba a añadir mucho a favor de la novela.

El personaje es ficticio, teóricamente, pero como siempre pasa en la literatura, todo es autobiográfico. De alguna manera, tú vuelcas tus conocimientos, tus experiencias, la gente que se ha cruzado en tu camino.

Lo que he hecho es hacer una crónica del periodismo de los 80 y 90 en Madrid, a través de un personaje de ficción. Me permite más libertad, porque si yo escribiera ahora mis memorias, tendría muchas limitaciones. La verdad siempre tiene muchas lecturas, pero sobre todo porque también la memoria te obliga a ser totalmente realista.

Sin embargo, la literatura es más generosa que la crónica, puedes interpretar las cosas. Ir un poquito más lejos sin esa limitación que significan los nombres reales. Aquí todos los nombres son reales menos dos o tres.

- ¿Por qué eligió ese crimen en específico para adaptarlo a la novela?

- Porque era un crimen no resuelto por la chapuza de investigación. Estoy un poco harto de esas novelas donde el investigador es una especie de genio capaz de llegar al fondo del asunto siempre. Realmente en la realidad una gran parte de los crímenes singulares se quedan sin resolver totalmente.

Lo usé por la proximidad y porque me parecía que era muy buena idea contar una historia cuya verdad no estuviera resuelta. Que no hubiera una verdad judicial que definiera los hechos, o una verdad de investigación. Incluso que no hubiera una verdad social, que todo el mundo supiera que se han librado los personajes que estaban, de alguna manera, destinados a ser responsables.

También yo he fabulado alrededor del crimen. Aunque he utilizado todos los materiales que ha dado la realidad, desde la sentencia absolutoria hasta los datos singulares. Lo que he hecho es reflexionar sobre la verdad de los hechos. Los puzzles en la novela policíaca normalmente se resuelven, mientras que en la novela negra no es el caso.

- ¿Queda algo de ese periodismo de los 80 y 90 ahora mismo en el periodismo actual?

- Ha cambiado todo totalmente. Yo soy un periodista de la Transición, empecé la carrera cuando Franco aún estaba vivo y luego empecé a trabajar en plena Transición.

Es un momento muy singular de la historia de España y en el periodismo a nivel internacional. La huella de Woodward y Bernstein significó que muchos periódicos crearon equipos de investigación a la usanza del periodismo americano, del caso Watergate.

Yo creo que ahora hay gente que está haciendo periodismo. Gente que cuenta la verdad de los hechos y que hay medios que luchan por ser verosímiles, por ser veraces, por contrastar la información.

Ahora hay una posibilidad de periodismo más libre, más amplio. Es más fácil, entre comillas, desde el punto de vista empresarial, montar un medio de comunicación coherente. Al mismo tiempo, también implica mucho intrusismo y gente que confunde la información con el invento, el bulo.

Soy de una opinión de que el periodismo es un oficio muy extraño porque realmente no aprendemos, se ha roto la cadena de aprender del que estaba antes. Normalmente en cualquier oficio aprendes a ejercer el oficio porque tienes referentes. Eso se ha roto porque ha cambiado con Internet.

Lo fundamental para mí es que el periodista es un intermediario. Siempre lo ha sido entre los hechos y la gente. Aunque ahora leamos los periódicos en tablet, en móviles, en ordenadores, no dejan de ser periódicos.

- ¿Podremos leer en otro futuro libro a Carlos Albert?

- Realmente, esta novela es una novela final. Pero sí que es real que entre Lejos de Orán y esta novela hay por lo menos un par para contar la crónica de lo que ha pasado en este país durante estos años.

Entonces el personaje es bastante probable. No lo tengo todavía, lo estoy pensando. Yo intentaré por lo menos hacer una trilogía. Deja de trabajar en el medio donde está, el momento en que cambian las cosas dentro de lo que es el oficio.

- En su obra hay múltiples referencias al pasado con la Transición y el franquismo, ¿cuál es su valoración del presente actual?

- Mi valoración periodística es que menos mal que existe el periodismo. Porque existe la tendencia de que la inexactitud se convierte en un arma. Es un momento crítico para el periodismo, de cambio de modelo. Pero yo soy optimista, porque realmente ahora hay más posibilidades de enterarse de lo que está pasando.

Lo que ocurre es que, como ha pasado siempre, todo depende del lector crítico. La visión crítica de los lectores es fundamental. Hay mucho ruido en estos momentos, porque es un momento de cambio profundo en el modelo periodístico. Yo creo que estamos en una sociedad donde ahora nos enteramos muchísimo más de lo que está pasando que cuando empecé, que era la censura y la autocensura a niveles espectaculares.

Las nuevas generaciones de periodistas tienen que lidiar con una situación distinta, pero tampoco creo que sea lo fundamental. Lo fundamental es la ética personal de cada uno. Preocuparse por las cosas que están pasando y por el mundo que te rodea, realmente esa es la cuestión.

Más noticias: